クロード・シモンのインタビューを読む

先日、フランス人に、日本人はどうしてクロード・シモンに詳しいのか、いったい流行っているのかと、驚かれた。それはもちろん、平岡篤頼や芳川泰久といった日本の翻訳者たちの尽力によるところが大きいことは間違いない。『ガリバー』まで翻訳されている国が、世界中のほかにどこにあるというのだろう!

けれども、白状すると、クロード・シモンを読むのはあまり得意じゃない。もちろん、あの岩塊を切り崩して一つの彫刻をつくる時間のような、長時間の集中力が必要とされる読書が魅力なことは分かっているのだけれども、未だそこまで成熟した時間の間隔を持ち合わせていない。ついつい、子どものような「顔を上げながら読む」(ロラン・バルト)ばかりしてしまうものだ。

*

ロブ=グリエといいクロード・シモンといい、サロートといい、個人的にはマニュフェストを掲げてしまうタイプの作家のインタビューはあまり好みではないのだが、あの読みづらい文体の作家となると、どうしてもインタビューを読むことに逃げてしまいがちになる。だから、シモンの小説を読むというよりも、シモンの小説の周辺を読むという時間のほうが長いのかもしれない。最近、日本でもミレイユ・カル゠グリュベールによる伝記が翻訳されたのだし、複数のインタビューが昔の文芸誌に翻訳掲載されているから、そうしたものを好んで読んできた。こんなことをシモン本人が知ったら、自らの読者としては認めないだろうが、仕方がないことに、それが自らの読書遍歴だ……。

ヌーヴォーロマンの研究で高名なミレイユ・カル゠グリュベールがシモンについて記した書籍は、上述の伝記以外にもう一冊存在する。そして、わずか100ページにも満たないその本は、シモンと彼女の対談形式であるために、個人的に愛読している一冊だ。

*

偉そうに作家のマニュフェストなんて読みたくないと言いながらも、勉強になることも多く、たとえば、俗流の読解として、シモンの文学に「土地の記憶」を見出したくなることもあるのだが、そうした読解を彼は退ける。馬たちが続々とはまっていき、女たちを乗せた車が車輪の轍を残していったねばついた泥の地は、人類の歴史とは何の関係もないのだという。

私は擬人化はしない。地球には記憶力があると思わない(記憶もだ。昨年、バーゼルのシンポジウムで、シュタイナーは「今日の情報機器には記憶力はあるが記憶はない」と言っていた)。地球が人間の痕跡(耕作、採石場、大きな土木工事)を保持していようとも、たとえそこが戦場であろうとなかろうと、人類の痕跡にはまったく無関心だ。

あるいは、文章表現と断片化の問題についても触れている一節も面白い。映像表現は時間的持続を得意とするのに対し、文章や漫画は断片化を得意とするものだ。だから、漫画や小説の映像化はしばしばダレてしまう。文章や絵で省略されていた運動まで映像で表現するとクドすぎる。

シモンのダッシュや括弧、反復を多用した文体は、線形に持続する物語を解体し、読者にテクストで語られることには省略・欠落があることを意識させる効果があるのではないかと問われた際には、次のように答えている。

伝統的な小説もまた、「断片で構成」されている。「二日(あるいは二、三年後)主人公は…」だとか、「こうした出来事の後の三日(三週間、三年間)、何も起こらなかった…(!)」という表現があるじゃないか。例えば、ジョイスがモリー・ブルームの内的独白を我々に報告する長い時間は、伝統的な小説家にとっては「何も起こらない」だろう。ワーテルローの戦いでのファブリスの冒険を事細かに説明・叙述した後で、スタンダールは唐突に次のように書くのだ。「旅の残りの日々は、いつも通りでしかなかった」。[…]描写・叙述は文章の欠点、欠落、不備と共に書くとことではない。反対に、それによって、欠落も不備もなくなるのだ。『盲いたるオリオン』の序文で述べたように、測定可能な時空間では非常に遠く離れた事物、人物、出来事の間に、密接な関連性を確立する驚異的な力が、言語にはある。それは因果ではなく質によるもので、シニフィエとシニフィアンの次元においてのことなのだ。

もちろん、持続と省略について語るのであれば、写真と文章表現の関係にも触れており、無論、そうした一節は、ロブ=グリエやロラン・バルトの発言・態度を知っている者からしても興味深い。写真とは瞬間的で、即自的なものなのだから、シモン的な長々とした文章とは対極に位置するのではないかと聞かれた彼は次のように答えている。

「瞬間的」だというのはそうだ。まさにそうなのだ。マーグ社から出版された私のフォトアルバムの序文として書いた短いテクストで、私はボルヘスの言葉を引用した。ボルヘスが『永遠の歴史』で言っている「過去へと向けられた現在時の苦痛」という言葉を。

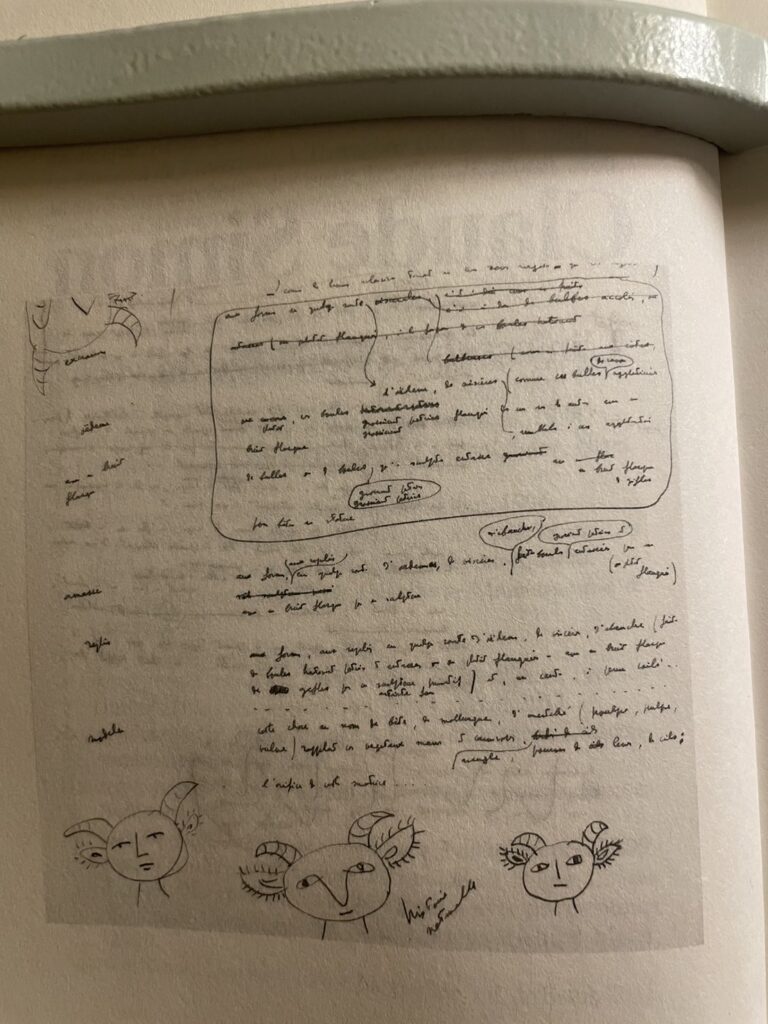

この一節から分かるようにシモンは私的な写真を出版しているのだが、作家の撮った写真や描いたデッサンに常に興味をもってきた者としては、本書には多くの写真や落書きめいたデッサンが収録されていてとても嬉しくページを繰ることになる。『フランドルへの道』の原稿に描かれた馬のイラストなんて、もはや羊じゃないか?!と言いたくなるヘタウマぶり。

*

とはいえ、こうして並べてみると、いかにもノーベル文学賞受賞者クロード・シモンが言いそうなことのオンパレードだ。ただ、驚いたのは、本インタビューの中で、シモンがスタンリー・キューブリックに言及していたことだ。自らの創作の中心的なテーマの1つである「戦争」について聞かれたシモンは、「戦争では、短い期間に、並外れた緊張の経験をする」というキューブリックの発言にまったく同意すると答えている。勝手に、映画に興味があるようにはあまり思えなかったクロード・シモンが、まさか『フルメタル・ジャケット』についての監督の自己解説を引用するとは予想もしていなかったので驚かされた。

Mireille Calle-Gruber, Claude Simon, L'inlassable réancrage du vécu, Paris, La Différence, 2010.